Audient iDシリーズの魅力とiD24の特徴

Audient iDシリーズといえば高品位なマイクプリが魅力で歌録りに愛用している方も多いですよね。

僕自身もその音質の良さに惚れ込んでいるんですが、ギターやベースのライン録りでもこのマイクプリの恩恵を受けられたらいいなと思ったんです。

そこで注目したのが、iD24に搭載されているINSERT端子(センドリターン)。

これを使えば外部エフェクターを通しつつ、マイクプリの質感を活かした録音ができるのでは?と考え、今回はその可能性を探るべく、実験的にペダルエフェクターをセンドリターンに接続してレコーディングしてみることにしました。

使用機材

使用するエフェクターはLine 6のHX Stomp マルチエフェクターです。

ほんとはアナログのコンパクトエフェクターがよかったんだけど手元にこいつしかなかった… まあこれで問題無く録れれば他のアナログエフェクターでも問題なく使えるでしょう。

楽器はパッシブのベースを使用します。

接続方法

ベース

↓

iD24のHi-z

↓

INSERTのセンド

↓

HX Stompのイン

↓

HX Stompのアウト

↓

INSERTのリターン

短いパッチケーブルが無かったのでごちゃごちゃしてるけど、センドリターンはこんな感じで接続。

どちらもモノラルのTSフォンプラグです。

ベースはHi-z INに直接シールドを繋ぎます。

これで

ベース

↓

iD24のHi-z

↓

INSERTのセンド

↓

HX Stompのイン

↓

HX Stompのアウト

↓

INSERTのリターン

の接続が出来ました。

問題発生。

ここで疑問。

ゲインステージはどこでそろえればいいんだ問題。

僕のイメージだと、マイクプリの恩恵を受けたいので

ベース

↓

iD24のHi-z(ここで適正レベルに調節)

↓

INSERTのセンド

↓

HX Stompのイン

↓

HX Stompのアウト(ピークを超えないようにレベルを調節)

↓

INSERTのリターン

の流れでうまくいくと思ったのですが、

ベース

↓

iD24のHi-z(適正レベルに調節)

↓

INSERTのセンド

↓

HX Stompのイン(ここで音が割れてしまう!)

↓

HX Stompのアウト(ピークを超えないようにレベルを調節)

↓

INSERTのリターン

調べたところ、HX Stompのインプットにラインレベルの信号を直接入れると、クリップ(割れ)が発生する。

HX Stompのインプットは基本的にギターやベースなどの楽器レベル(Instレベル)を想定して設計されているので、ラインレベルの信号(+4dBuなど)は簡単にオーバーロードを起こすらしい。

あぶね。そらそうだよね。

対策方法としては

- インピーダンスマッチング:DIボックスやリアンプボックスを使って、ラインレベルを楽器レベルに変換する。

- 出力側のレベル調整:送る機器の出力レベルを下げる(可能なら-10dBVなどに設定)。

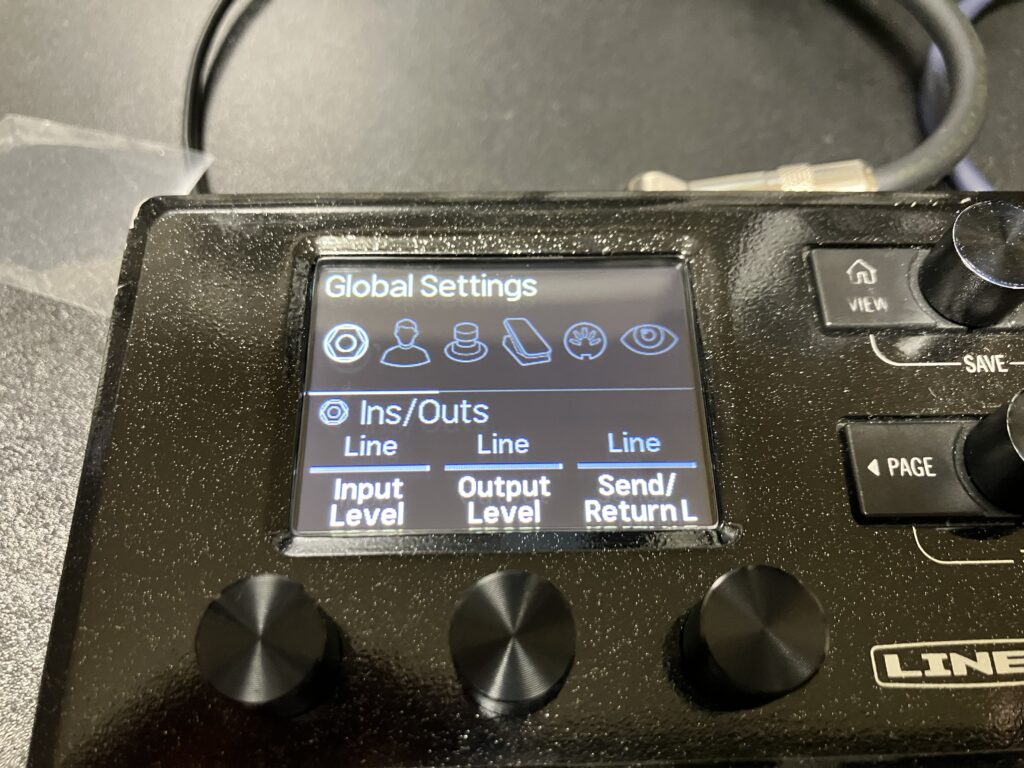

- HX Stompのグローバル設定を確認

- メニュー → Global Settings → Ins/Outs → Input Level を「Line」に変更する

この辺の設定色々変えてみたけどだめですね。

この実験はここで終了。

おそらくMain Outなどの出力設定が中心で、インプット側の物理仕様は変わらないんだろうな。

DAW側の入力表示はぜんぜん余裕あるのでHX Stompの出力は問題ないはず。

やっぱりデジタルのギターベース用エフェクターじゃ無理か。マイクプリの音量を下げて使ったら意味ないもんね。

… ん?

ホントウニソウナノカ。。。?

調べてやる。

そもそもマイクプリのゲイン量でどのくらい音質がかわるのか

ベース

↓

HX Stompのイン(inst受け設定)

↓

HX Stompのアウト(inst出し設定)

↓

iD24のラインイン(ここで適正レベルに調節)

マルチエフェクター使用時の通常の接続方法です。この場合はLine出し設定が定石ですが条件をそろえるためあえてinst設定にしました。

ベース

↓

HX Stompのイン(inst受け設定)

↓

HX Stompのアウト(inst出し設定)

↓

iD24のHi-zイン(ここで適正レベルに調節)

この接続方法でマイクプリを使用した場合、どのくらい音質に差があるのか調べてみようと思います。

これで違いが分からなければマルチエフェクターからライン接続が大正解になって悩みが無くなるはず…!

実験結果:ラインイン vs マイクプリ経由

ラインイン(Line In)

- 音の輪郭がシャープでクリア。

- HX Stompのモデリングされた音をそのまま忠実にキャプチャできる。

- 色付けが少ないため、ミックス時のコントロールがしやすい。

Hi-zイン(マイクプリ経由)

- 中域に厚みが出る。特にベースでは「芯」が強調される印象。

- わずかに倍音が加わることで、アナログ的な質感が増す。

- ゲイン量によってはコンプレッション感や空気感が変化する。

まとめ

Audient iD24のマイクプリの恩恵を受けつつ、センドリターンにフロア系エフェクターを繫ぐやり方は実用的ではないことが分かりました。ラックタイプのエフェクターを使用しましょう。

別の方法でマイクプリの有無の音質比較では、ラインインは「原音忠実派」、Hi-zインは「質感重視派」といった印象。マイクプリを通すことで音に微細なニュアンスが加わり、特にベースにおいては存在感が増す傾向が見られました。

どっちもいいんかい!!!

一方で、ミックスの自由度や再現性を重視するならラインインが有利な印象。

この検証によりマルチエフェクターからのライン接続が「正解」と言い切るのではなく、目的や音作りの方向性によって選択肢が広がることが確認できました。

使い分けるのが面白そうですね。

意外と音質の違いが明確に感じられたことで今後の接続判断に自信を持って臨めそうです。

恩恵があるケース

- ベースの存在感を強調したいとき(特にロックやファンク系)。

- HX Stompの出力がやや「硬い」と感じる場合に、マイクプリで柔らかさを加える。

- 歌録りと同じ質感で統一したいとき(マイクプリを通すことで一体感が出る)。

恩恵が薄いケース

- クリーンなライン録りを重視するジャンル(ジャズ、ポップスなど)。

- HX Stompの音作りが完成されていて、余計な色付けを避けたいとき。

- マイクプリのゲインを上げすぎてノイズや歪みが出る場合。

結論

エフェクターを挟みつつマイクプリを使いたいならD.Iを使うのが最適解。

以上。