Warning: Trying to access array offset on false in /home/c6657465/public_html/acacia-audio.tech/wp-content/themes/jin/single.php on line 29

Warning: Trying to access array offset on false in /home/c6657465/public_html/acacia-audio.tech/wp-content/themes/jin/single.php on line 30

Warning: Trying to access array offset on false in /home/c6657465/public_html/acacia-audio.tech/wp-content/themes/jin/single.php on line 31

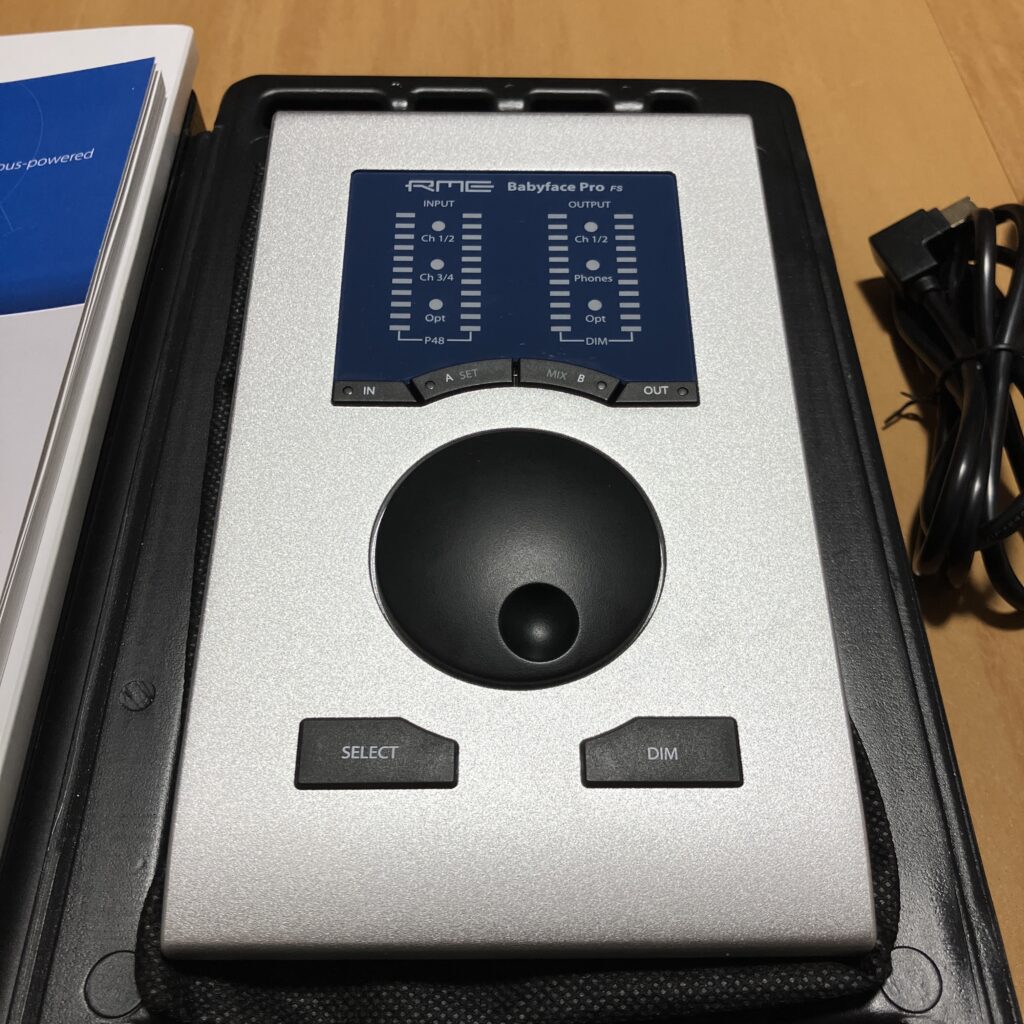

RME Babyface Pro FS徹底レビュー!プロ仕様の音質と携帯性を両立した、アマチュアDTMerの機材選びのゴール

オーディオインターフェース選びで迷ったとき、最終的な決め手になるのは「音質」ではないでしょうか。スペックや価格も大事ですが、実際に耳に届く音がどう変わるかが機材選びの楽しいところですよね。

十万円を超えるような高級オーディオインターフェースを選ぶ際には、音質だけじゃなく、それ以上に機能性やソフトウェアの完成度がかなり重要です!安定したドライバ、直感的な操作性、そしてトラブル時のサポート体制まで含めて、総合的な信頼性は絶対に無視してはいけないところ。

この記事では、RME Babyface Pro FSの音質を中心に、実際の音質と使用感をレビューしていきます。気になっている方の参考になればうれしいです。

はじめに:スペックなど

| 項目 | 内容 |

|---|---|

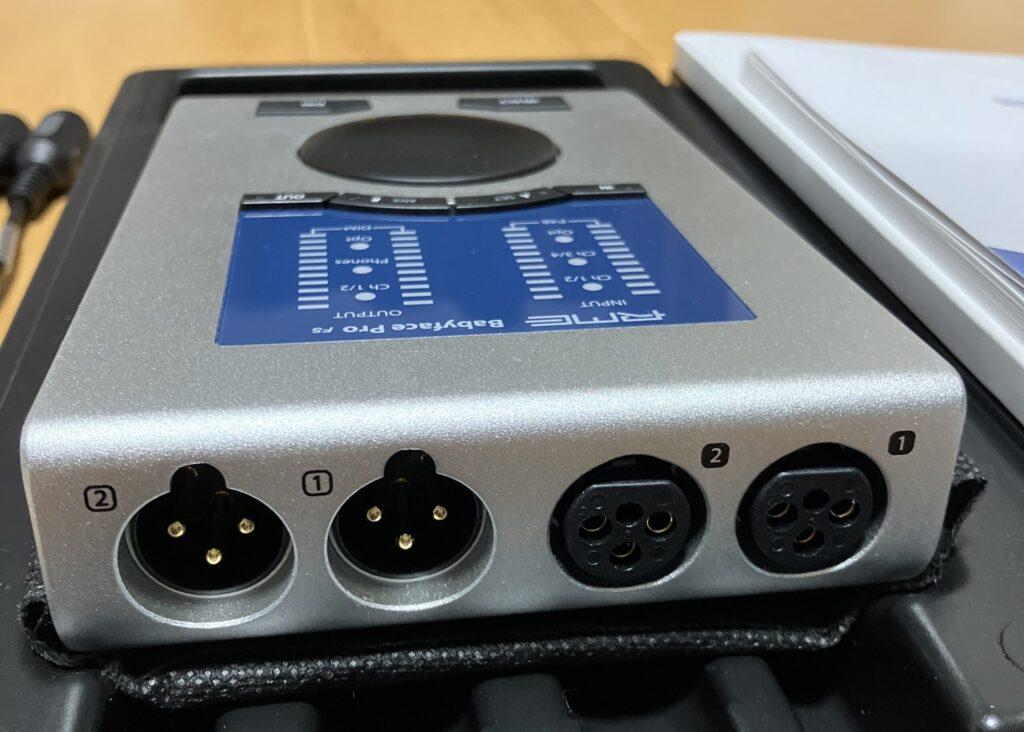

| 入出力 | 最大12in / 12out(アナログ4in / 4out) |

| サンプリングレート | 最大192kHz / 24bit |

| 接続 | USB2.0(Type-A / Type-C対応) |

| サイズ・重量 | 約108×35×181mm / 約680g |

| ヘッドホン端子 | 6.3mm + 3.5mmの2系統(同時出力可能) |

| 電源 | USBバスパワー駆動(iOS使用時は別途電源供給が必要) |

| 特徴 | SteadyClock FS搭載、TotalMix FX対応、DSPエフェクト内蔵 |

| サウンドハウス価格 | ¥143,000(税込) |

RMEのオーディオインターフェースといえば音質・安定性・機能性の評価が高くて有名ですよね。

そのなかでもBabyface Pro FSを選んだ理由としては、軽量・コンパクトでしかもUSBバスパワー駆動で電源不要なところ。バスパワーでこの音質と機能性を有するオーディオインターフェースは現時点ではこれ以外見当たりません。

自宅でも外でも同じ環境を再現できるのは、この機種にしかない唯一の強みだと思います。

最近のバスパワーオーディオインターフェースは優秀なのでMOTU M4やANTELOPE AUDIO Zen Quadro Synergy Core など他にも候補はありましたが最終的に選んだのは「音の解像度」と「安定性」において圧倒的な信頼を得ているRMEでした。

ただ、ここ数年の物価上昇で価格が1.5倍ほどになってしまったのは非常に残念…

それでもなお品薄状態で、入荷しても即売り切れになるほどの人気ぶりはすごい!むしろ今の価格が適正で値上げ前が安すぎたと言われているのも納得できる。

音質レビュー!

マイクプリアンプ

Babyface Pro FSのマイクプリは、とにかくクリアで色付けが少ない繊細な音。

コンデンサーマイクでボーカルを録った際、息遣いやニュアンスまでしっかり拾ってくれる印象でゲイン幅も広く、ダイナミックマイクでも余裕を持って使えます。

マイクの個性をしっかりと引き出してくれていて、録り前の機材選定が楽しいです。

バスパワーとは思えないほどノイズフロアが非常に低く、録音後のノイズ除去処理がほぼ不要になったのには驚きました。

録った音がそのまま使えるという安心感があります。

Babyface Pro FSはTotalMix FXという専用ミキサーソフトを使ってDSPエフェクトをかけ録りすることも可能。

といってもUADのようにマイクプリの質感を変えたりはできずEQとコンプのみですが、クオリティも問題なく使える印象でした。

ヘッドルームの広さ

- 高音圧の入力でも歪まず、余裕のある録音が可能。

- 特にシャウト系ボーカルやドラムのオーバーヘッドなどでも安心して使える。

ファンタム電源の安定供給

- +48Vファンタム電源が安定して供給されるため、電力を多く必要とするコンデンサーマイクでも性能をフルに発揮できる。

- バスパワー駆動とは思えないほどの安定性。

マイクのキャラクターを忠実に再現

- Neumann、AKG、Audio-Technicaなど、マイクごとの質感や個性がそのまま出る。

- 「色付けがない=つまらない」ではなく、「素材の良さをそのまま活かせる」タイプのプリアンプ。

TotalMix FXの録り音への影響

- EQとコンプは録り音に反映されるため、仮処理をしながら録音可能。

- 特にボーカル録音時に「軽くコンプをかけてピークを抑える」などの使い方が便利。

- ただし、UADのようなアナログモデリング的な質感変化はないため、色付けを求める場合は外部アウトボードとの併用がベター。

手持ちのUniversal Audio Apollo twin Xと簡単に比較してみました

| 製品名 | 音質傾向 | 色付け | ノイズフロア | ゲイン幅 | DSP処理 |

|---|---|---|---|---|---|

| Babyface Pro FS | クリア・繊細 | 少ない | 非常に低い | 広い | EQ・Comp |

| Universal Audio Apollo Solo | 太く存在感あり | 強め | 低い | 普通 | モデリング豊富 |

スピーカーアウト

Babyface Pro FSのライン出力は、定位の「芯」が明確に聴こえるのが最大の特徴です。

いわゆる、固い音って印象。

パンニングした音が「左右に広がる」だけでなく、どの高さ・奥行きに存在しているかまで感じ取れるほど空間表現がリアル。

センターに配置したボーカルはしっかり前に出てくる感覚があり、コーラスやリバーブ処理の立体感が自然に表現できてミックスでの音の配置を決めやすいと思います。

また、モニターライクな固い音特有の帯域ごとの分離が非常に優秀で特に低域が「膨らまず・埋もれず・輪郭がある」ため、キックとベースの住み分けがしやすい。

ダイナミクスの再現性

- 小さな音から大きな音までのレンジが広く、音量差によるニュアンスがしっかり伝わる。

- コンプレッサーやリミッターのかかり具合が明瞭に聴き取れるため、ミックス時の判断がしやすい。

倍音の描写力

- サチュレーションやアナログモデリング系プラグインを使った際、倍音の変化が繊細に聴こえる。

- 特に中高域の倍音が濁らず、ギターやシンセの質感がリアルに再現される。

ノイズフロアの低さ

- 出力段のS/N比が非常に高く、無音時の静寂感が際立つ。

- リバーブのテイルや残響の余韻がクリアに聴こえるため、空間系エフェクトの調整が精密に行える。

TotalMix FXとの連携性

- スピーカーアウトのルーティングやレベル調整がTotalMix FXで柔軟に設定可能。

- 複数のモニター環境を切り替えながら比較試聴する際にも便利。

出力レベルの切り替え

- 背面のスイッチで+19dBu / +4dBuの切り替えが可能。

- パワードモニターや外部機器とのマッチングがしやすく、音質劣化を防げる。

ヘッドホンアウト

制作に集中できる音だなと感じました。

Babyface Pro FSは、6.3mm標準端子と3.5mmミニ端子の2系統を搭載。

しかも同時出力が可能なので制作中に「モニター用」と「チェック用」の2つのヘッドホンを使い分けることができるのは便利ですね。

出力レベルも高く、インピーダンスの高いヘッドホンでもしっかり駆動できます。

音はスピーカーアウト同様に固めで解像度が非常に高く、リバーブの余韻や倍音の変化、ボーカルのブレスや口元のニュアンスまで聴き取れるため、ヘッドホンで細かい調整が追い込めます。

出力インピーダンスの低さ(0.1Ω)

- 従来モデルの2Ωから大幅に改善され、ヘッドホンの周波数特性を崩さずに駆動可能。

- 特にハイエンドな開放型ヘッドホンやモニター用ヘッドホンとの相性が良く、色付けのないフラットな再生が可能。

最大出力90mW(3.5mm端子)

- 小型端子でも十分な駆動力があり、ポータブル用途でも妥協のない音質。

- 高能率なイヤホンでもノイズレスで繊細な表現が可能。

USB-DACとしての評価も高い

- 音楽制作用途だけでなく、オーディオファンからも「USB-DACとして使えるほどの音質」として注目されている。

- 解像度・定位・倍音の描写力が高く、リスニング用途でも満足度が高い。

TotalMix FXによる柔軟なモニタリング設定

- 2系統のヘッドホン出力に対して、異なるミックスやルーティングを割り当て可能。

- 例えば「ボーカルのみ」「全体ミックス」「リバーブ多め」など、用途に応じた切り替えが簡単。

まとめ

細部まで見通せる解像度、柔軟な機能性も大事ですが、この機種最大のウリは圧倒的な安定性です!!!WindowsでもMacでも不具合の報告を聴いたことがないほど安定していて壊れません!

日々の制作においてどれだけ安定した環境が大事かはトラブルにあったことがないと実感しにくいと思いますが、とんでもないストレスがかかります。もうそのメーカーと縁切るレベルで、ロゴを見ただけでもイライラ…

RMEが世界中で”失敗が許されない現場”で活躍しているのは安定性という信頼から成り立っていると思うと納得です。

総じて、RME Babyface Pro FSは「音を正しく聴く」「迷わず判断する」そして「安定性」という制作で大事なことを備えた一台です。

マイクプリアンプの無色透明感、スピーカーアウトの定位精度、ヘッドホン出力の解像度の高さは、ミックスや録音の判断を一段階引き上げてくれると感じました。

TotalMix FXによる最低限のかけ録りやルーティングの自由度も、制作スタイルに合わせて柔軟に対応できる点で大きな魅力です。

RME Babyface Pro FSは音質・安定性・機能性と、現実的な価格帯で手が届くアマチュアDTMerのオーディオインターフェース選びで一つのゴールになると思います。